読者である私たちは忘れがちだけれど、著名人にとっての〝写真を撮られる〟という行為には、ふたつの側面があるということ。プライベートの様子を写真に撮られてしまうのは、本人からすればネガティブな側面以外のなにものでもない。

それでも、広末さんは「写真が好き」だという。もちろん、週刊誌やパパラッチの撮る写真は別として。ならば、フォーカスすべきは被写体として能動的に撮られるポジティブな側面の写真表現について。写真表現の〝ならでは〟とはなんなのか。役者の仕事ならば台本がある。共演者との呼吸もある。監督の演出意図もあるだろう。もちろん、写真表現にもカメラマンとの呼吸や演出意図も存在するだろうが、役者の仕事と写真表現の違いについて、問いを重ねてみる。

笑顔と紙に印刷される

写真という贅沢感が印象的

写真集『C'est la

Vie』を観て、いち読者として、ひとつだけ選んでよいキーワードがあるとするなら、それは〝笑顔のチカラ〟だ。ある写真では、10代の頃と変わらない広末さんの眩しい笑顔を見ているうちに、なぜだか自分までもがあの頃へと記憶がさかのぼり、ある写真では、どうすればこんなにも底抜けに笑えるのかと不思議に感じて、こっそりと真似をしたりもした。

そして、なにより笑顔の数の多さ。

『C'est la

Vie』の掲載総カット数は126、その内訳として笑顔の写真は49〜57カットだった。その数に幅があるのは、最初は笑顔に見えなかったものが何度目かには笑っているように感じられたり、笑顔だと思っていた写真がある瞬間には哀しくも見えたり、ページをめくる度に発見があったからだ。

彼女自身が考える笑顔のチカラについては、初のエッセイ集『ヒロスエの思考地図

しあわせのかたち』の中でも<この世で一番すてきなことは笑うことだって本気で思います/オードリー・ヘップバーン>と大女優の名言を綴っている。本という言語表現でも、写真集というビジュアル表現でも、共通テーマのひとつであった〝笑顔〟について、ハニカミながら、広末さんが話し始める。

コロナ禍の3年間で改めて思った日常の幸せ

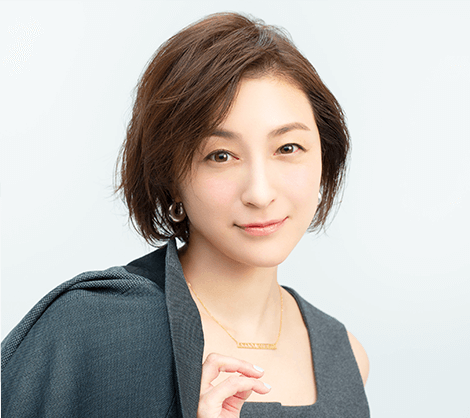

インタビュー現場での広末涼子さんもまた、よく笑う人だ。快活で、明瞭で、質問から自己の言葉を紡ぐまでのストロークがかなり短かったりする。つまり、回答に悩んだり、言葉に詰まることがほぼないのだけれど、ただひとつだけ「広末涼子にとってのふつうとは?」という質問に対しては、かなりの時間をかけて、自分の本当の気持ちを探るように考えていた。

たしかに、ふつうって、本当は難しい。

ふつうということ。ふつうの日常、当たり前のこと。ふつうってなんなのだろう?

写真集『C'est la

Vie』の制作がスタートした2020年夏から発売まで約2年半の月日もまた、私たちの誰もが〝ふつうとはなんぞや?〟という自問自答を繰り返した時間でもあった。女優であると同時に母でもある広末涼子さんにとってのコロナ禍の記憶は、どのようなものとして残されているのだろうか。

〝なにげない日常〟のありがたさを考えずにはいられなかった出来事は、私たち日本人にとってはコロナ禍がはじめてのことではない。インタビュー前編で広末さんは「芝居とは別の表現や、存在価値みたいなものを自分の中に見出していかなくてはいけない年齢」と考えていた時期にこの写真集のオファーがあったことを振り返っている。そんなことを考えるようになった原点も、あの非日常体験が大きかったという。

2011年の東日本大震災である。

そして、言葉の時刻は、2011年から2022年へ。今回のインタビューで、彼女が唯一深く思考した問い「広末涼子にとってのふつうとは?」に対する言葉はこのようなものだった。

出会った人が握手するだけで涙を流してくれる特別な人でありながら、ふつうであることを絶対に手放さなかった人でもある広末涼子さん。期せずしてではあるけれど、ドキュメントな写真集でもある『C'est

la Vie』には、そんな特別でふつうな人の日々が、写真として残されている。

インタビューの最後に「撮り直したい1枚はありますか?」と聞くと、「ないです」と即答してからイタズラっぽく笑った。そして、「これが私です、っていう写真集になったので。10年後や20年後だったら撮り直したいって思うかもしれないけど、いまの私に見せられるものはこれが一番ですから」と、もう一度笑った。

ベスト¥33,000/ドローイング ナンバーズ 新宿店(ドローイング

ナンバーズ) ジャケット¥64,900、パンツ¥42,900/ともにコロネット(デザイナーズ リミックス) 靴¥19,800[参考価格]/ザ・ウォール

ショールーム(センソ) ピアス¥36,300、ネックレス¥110,000、バングル¥99,000、リング¥162,800/すべてホワイトオフィス(ジジ)