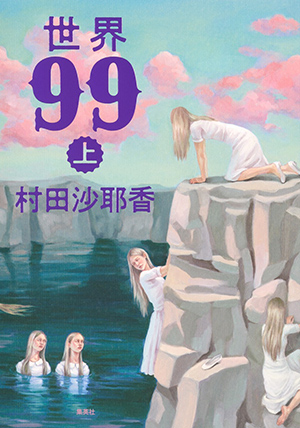

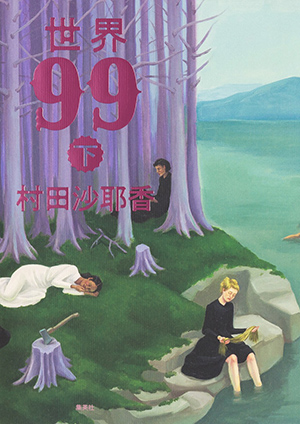

『世界99』長濱ねるさん×村田沙耶香さん 対談【後編】

『世界99』を巡る対話から、これまでの読書遍歴、小説に救われた経験まで、充実の前後編をお楽しみください。

構成=倉本さおり カメラマン=神ノ川智早

図書館、あるいは読書というシェルター

―読書家の長濱さんをかたちづくるきっかけになった出来事があれば教えてください。

長濱 物心つく前から家に本がたくさんあって。読みなさいと言われたことはないのですが、夜、寝る前に母がいつも自分の読書タイムをとっていたこともあり、私も自然と本を手に取ることが多く、図書館で過ごすことも多かったです。

ロアルド・ダールというイギリスの児童小説家の『マチルダは小さな大天才』(※)という作品があるのですが、主人公のマチルダが、五歳で図書室の本を全部読破することで超能力に目覚めるという話で。そのマチルダに本当に憧れていて、小学一年生になって、入学したその日から学校の図書館の端っこにある『ファーブル昆虫記』や『シートン動物記』を順番に読んでいくようになりました。歴史上の偉人の伝記や、児童向けの小説など、色々な本をとにかく端から順に読んでいました。途中から好きな児童文学の作家さんができたりして、その方のシリーズを読んだりもして……。気づいたら本が大好きになっていました。

マチルダは小さな大天才』(評論社)

村田 面白いですね。全部読むという発想がすごいです。自分だったら興味のない本棚のところで早々に諦めてしまいそうだなあ。ちなみにそこはどんな図書館でしたか?

長濱 私が通っていたのは五島列島にある小さな島の学校で、1クラスに10人もいないくらいの、木造のすごく古い校舎でした。今はもうなくなってしまいましたが……。その図書館にある本を読むと図書カードに名前の判子を押してもらえる仕組みで、それがずっと記憶に残っているんです。

村田 あの、誰が先に読んだか分かるやつですね。十年前くらいに読んだ人の名前があったりする。

長濱 そうそう! そういうことも含めてすごく大切な記憶として残っていて。学校の図書館だけじゃなく、その島で通っていた図書館もありました。神社のすぐ隣に併設されていて、当時、子どもたちが境内の下でかくれんぼしたりして遊んでいました。そんな場所で私はずっと本を読んでいて。

村田 いいですね。学校の図書館のほうはなくなってしまったんですか。

長濱 はい、閉校に伴い閉鎖されてしまって。

村田 ああ……それは寂しい……。

長濱 維持するのも大変だったみたいで。閉校のお知らせを聞いたものの、当時は現地に行けずじまいで、ずっと気になっていました……。ニ、三年前に初めて見に行ったら、すごく苦しくなってしまって。

村田 たぶん読書の原体験みたいなものの風景ですよね。私にも同じような景色があるのですごくわかります。幼稚園の図書館だからテーブルが低くて。本が破れててテープなどで補強されてたり、人気のある本がぼろぼろだったりして……懐かしいな。

小学校に入る頃の私はあまりにも泣き虫で、ものすごく内気で。うまくやっていけるか不安に思った両親が「学校に行ったら図書館があるから」といってなんとか私を送り出したんです。「幼稚園とは比べものにならないくらい大きいのがあるから」って。実際はそんなに大きくはなかったのですが(笑)。図書館があることでどうにかこうにか学校に通うことはできました。

あと、当時いやだったのは、子供が本を読んでいると「勉強偉いね」とか「頑張ってるね」とか言ってくる大人のひとたちがいたこと。「そんなつまらないことしてないし、大人に喜ばれることじゃない」と心の中で思っていました。

長濱 わかります。なにか目的のために読んでいるわけではないんですよね。

私はずっと読書が好きで、学生のころは読みかけの本を閉じられなくて、電車に乗っているときも道を歩いているときも、まるで歩きスマホのように歩き読書をしていました。私にとって本はいつもそばにあるもので、あまりにも当たり前すぎて、“読書の効用”みたいなものは考えたこともなかったんです。

でも、アイドルグループに入ってからは読書に助けられる場面もあって。大部屋で、ずらっと机が並んだ中に二、三十人が待機しているような状況だったのですが、大勢の同世代の女の子がいる空間で、例えばイヤホンをしていると「周囲との接触を遮断してるように思われちゃうかな?」「感じ悪く見えないかな?」と心配になるのですが、そんなときに本を読んでいると、不機嫌じゃないですよというのが自然と伝わるし、なにかあればみんなに話しかけてもらえるのでちょうどよくて。読書が自分にとって休養みたいになっていました。心を整えてほぐしてくれるような相棒のような存在。

ちょっとへんな言い方になってしまいますが、本を読んでいるあいだは“合法的にひとりになれる”といいますか。みんなでいる場所の中でも余計な摩擦を生むことなくひとりになれる。本が好きであることが、自分にとってすごく救いになりました。

紙一重の自分の姿をページの上に見つける

村田 繰り返し読む本はありますか?

長濱 なぜかは自分でもよくわかりませんが、重松清さんの『エイジ』(※)という作品を中学生くらいの頃からずっと繰り返し読んでいて。主人公の同級生が通り魔事件を起こしてしまう話で、人を刺す描写も出てくる作品で。

うまく説明できるか自信がないのですが……自分が今こうして、周りに人がいて、友達がいて、よくないことをしないように生きている―その状態って、ただギリギリのところで踏みとどまっているだけなんじゃないかと思うことがあって。テレビで凶悪犯の報道が流れてきたら、「自分と紙一重じゃないか」と思ってしまう。何かきっかけがあって、ぺらっと一枚紙がめくれた瞬間に、自分もそっちに行ってしまうんじゃないかとすごく怖くなることがあって。

だからこそ、そういう小説を読んで、その状況を疑似体験することで、ある種の安心を得ているようなところがあると思うんです。

村田 なるほど……ちょっと話がずれてしまうかもしれませんが、以前「平凡な殺意」というエッセイを書いたことがあって。

私が二十代半ばのときの話で、当時知り合った編集者の方が、いわゆる「しごいて育てる」ことを自負しているような方だったんです。当時の私にはそれがすごくつらくて。ある日、喫茶店に呼ばれて「今ここで小説の冒頭を口頭で言え」と言われてしまったことがあって。冒頭って、私にとってはすごく大事な部分なので、そんなふうにはどうしてもできなくて。そうしたら「お前は書くことをやめろ」と言われてしまい……。そのときがいちばんメンタルがきつかった時期だったんですけど、長濱さんがおっしゃるような紙がめくれる瞬間が――自分にとってはナイフが翻るような感覚があったんです。

当時の私は二十代でデビューして二、三年くらいの頃で。力も弱いし、背も低いし、運動神経もほぼなくて、体育もずっと「2」しか取ったことがなくて。少なくとも肉体的な暴力においては加害サイドというか、暴力のイメージに繋がるような「力」とはまったく縁のない、完全に被害者体質だと自分では思っていたんですけど。それも、今思えば傲慢なのですが……。

あるとき、死ぬことでしか自分を守れない、という強い希死念慮によってこちらを向いていたナイフが、突然ひらりと翻ったんです。とにかく命を脅かす人物を削除してでも、どうしても生き延びたいと思ったのです。実際に人を刺すという行動に出る機会はけっきょくなかったものの、「絶対に殺さないように頑張ってよかった」って今でも思っています。「平凡な殺意」というタイトルをつけたのも、こういうことは自殺の話と違って話し合う機会が圧倒的に少ないだけで、案外人間が生きていく上でよくある現象なんじゃないかなと思って書いたエッセイだったからなんです。

書き終えた後にけっこう気持ちがやられてしまったものの、ああやって文字にして整理する作業ができたことはとても良かったと思っています。

長濱 「平凡」とつけてもらえると救われるものがあるといいますか。私も、自分で自分が怖くなる瞬間があるんです。負の感情が積もりに積もって、もし何かをしでかしてしまったらどうしよう、と、ぞっとすることがあります。たぶん、抑制しすぎているんですよね。生活のなかで普通に過ごしていいときにも自分を抑えつけていて、ずっとマグマみたいなものに火をくべ続けている気がしていて。それがいつか人を傷つけてしまうのではないかと怖くなることもあります。

村田 抑制するっていうことは、強いなにがあるってことですもんね。私も「小説を書いてなかったら犯罪者だったよね、村田さんは」って昔からよく言われていますし、確かに人類が極限の時に行き来する精神世界の地下室のような場所から無意識に物語を拾ってくることがあると感じます。ほんと、紙一重だなと思うときがあります。

火をくべつづけた先で見られる景色を楽しみに

長濱 大人になるまですっかり忘れていましたが、小さい頃に読んだムーミンの本に、ニンニという女の子が登場するエピソード(※)があって。出会ったばかりの頃のニンニは身体も顔もなくて、完全に透明な、「目に見えない子」として描かれているのですが、ムーミンたちの町にやってきて、ご飯を食べたり家で一緒に寝たりしているうちに、手や足が見えるようになってくる。心を取り戻していくことで、すこしずつ存在が輪郭を持ちはじめるんです。そしてニンニがついに顔を取り戻す瞬間があるのですが……彼女がすごく怒った瞬間に、顔がぱっと現れるんです。そのとき子どもながらに「人間の核にあるのって、怒りなのかも」と思って衝撃を受けました。それまで、怒りとはマイナスな感情や、見せてはいけない恥ずかしいものとしてずっと隠してきた感覚があったのですごく驚いたんです。

最近、フィンランドの空港でたまたまニンニの顔がない状態のマグカップを見かけて、そのときの記憶がばっと蘇ってきて。怒りも人間にとっては大事な感情だと改めて自分のなかで確認しました(笑)。

『ムーミン全集[新版]6 ムーミン谷の仲間たち』(講談社)

村田 私の場合は怒りというものがほぼ麻痺していて。通常の形の、かっとするとか、むっとするといった、感情の動きとしての怒りを失っている気がします。それってよくないことかもとは思っているんですが、なかなか見つからないですね。

長濱 なくそう、なくそうと思っていたんですか?

村田 たぶん生きていく上で、いろいろな人の顔の動きを察知しながら生き延びるために行動を決める、という必要があったんです。そのため、喉を壊して声を失わないといけなかったという感覚があります。自分の感情とか意思は、そのときに粉々にして壊してしまって。「何が食べたい?」と聞かれても、ないんです。みんなが平和で、怒ったり揉めたりしなければ、それで十分だったから。気づいたら怒りなんかなかったことになっていました。周りからも「穏やかだね」なんて言われて。

でも、まったく怒っていないわけではないのだと思います。コンビニでアルバイトをしていたときに、ある年配の男性から「村田さんの容姿は自分にとって性的ではないから人間扱いできない」「人間扱いされたかったら俺の妹ぐらいかわいくなれ」って。今考えると、本当にぞっとする言葉で、妹さんに対してもとても危険で残酷だと思います。でも私は、怒る代わりにコピー機を必死できれいにしていて……。なぜかわからないけれど、聞きながらピカピカに磨いていました。

たぶん、自分事としては怒ることはできないのです。あとになって、彼はとてもひどい差別をしていたんだ、と急に記憶が蘇ってきてはっとしたのですが、そのときすでに二年が経っていました。

長濱 時差があるんですね。

村田 そのときは自覚がないまま、ただ生き延びるための手段として怒りを麻痺させていたんだと思います。でも、私の中にはデータとして残っていて。忘れていたものが、ふと蘇ってきます。まったく書くつもりがなくても小説の中に類似する出来事が発生することもあります。自分の意思とか感情というものを、とことん失わざるを得なかった幼少期だったからか、憧れもあるのかもしれませんが主人公にはいろいろな感情がありますね。 その点、『世界99』の空子は全然怒らないので自分に近いと言えば近いのかもしれないです。でも、下巻を書いていたとき、みんながだんだん怒らなくなっていくのが気持ち悪くて。いざみんなが自分と同じように怒らなくなっていくのを見ると怖い気持ちになりました。

長濱 私の場合はどちらかというと、怒りに蓋をしてしまっていて、瞬間的に怒る、みたいな感情の出し方がわからなくて。さきほどの「火をくべ続けてるんじゃないか」という感覚につながるのですが、いつか爆発したときにどうなるんだろうという怖さもあって。

でも、だからこそ空子の生き方を見て救われた部分があったんです。私も空子のように、女性であることによって受けてしまう扱いに抵抗することを諦めて、いろんな自分を捨ててきて。たくさんの自分を切り離して、その子たちが倒れていっても見て見ぬ振りをして過ごしてきて……それって心が冷たいのかなとずっと悩み続けていたんです。でも、空子が自分自身を守るために世界をナンバリングして渡り歩いているのを見て、そんなふうに生きることも否定しなくていいんだと思えて。すごくうれしかったです。

村田 私もうれしいです。「火をくべている」という話で思い出したんですけど、以前、朝井リョウさんの『正欲』(※)という小説をめぐってご本人と対談したときにも「怒り」の話が出てきたんです。そのときに、怒りには「速い怒り」と「遅い怒り」があるという話になって。今のお話も、遅い怒りの感覚なのではないかっていう気がしました。

長濱さんのおっしゃる「火をくべている」というのは、速度は遅いかもしれないけど、怒りとしてはちゃんと存在している感じで。どこかに消えてしまった、行方不明になったわけじゃなく、核としてちゃんとあって、ご自身でその姿を追えている。それが私にはすごく強いことに見えるんです。強くて、美しい。

それは今後、小説とかエッセイとか、なんらかの形になったりしていくかもしれないし、そうならなくても体の中にちゃんとそれがあること自体、私にとっては美しいことのように思えます。勝手なイメージで恐縮ですが。

長濱 うう、ありがとうございます……。フィクション、勇気を出して最後まで書いてみようと思いました。

村田 ぜひ。読んでみたいです。もっとゆっくりお話ししたいと思っていたので、今日は創作のお話まで伺えてほんとうにうれしかったです。ありがとうございます。

長濱 こちらこそ重ね重ね、ほんとうにありがとうございます。もっとぐつぐつしたお話も、いつかオフレコで……(笑)。

長濱さんスタイリスト=辻村真理

長濱さん着用:シャツドレス¥47960・ブラレット¥15960/ハイシックスティーファイブ(フリーズンガイズ)

チョーカー¥22000/ジェンマアルス(ジェンマアルス)

ダイアモンドリング¥103400/スクア

ゴールドリング¥10340/ズットホリック(ソコ)

靴/スタイリスト私物

ジェンマアルス en.gemmaalus.com

ズットホリック https://zuttoholic.jpn.org/

スクア info@suqua.jp

ハイシックスティーファイブ Instagram.com/_hi65_/

詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら

詳細はこちら